スタディサプリは、多くの映像授業が見放題です。そのため、どの動画を見ていいのかわからない、どうやって進めたらいいのかわらかないと思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

スタサプってどうやって進めたらいいの?

私も最初は進め方がわからず、思考錯誤でした。スタサプをはじめて半年、やっと進め方が見えてきました。

進め方に迷われている方、これからスタサプをはじめようかと検討されている方の参考になればうれしいです。

我が家のスタディサプリ活用術

小学4年の娘のスタディサプリ活用術を2つご紹介します。

我が家ではスタディサプリをいざというときの補助教材として使っています。

学校の授業で理解ができないところや四谷大塚の予習シリーズで理解が十分でないときに、スタサプの映像授業を見ています。

我が家にとっては、スタディサプリはここぞというときに頼りになる存在です。

学校の授業をスタサプで復習する

学校の授業でどうしても理解できないことがある場合は、スタディサプリを見て復習をしています。

スタディサプリだったら繰り返し見れるし、周りのことを気にせずマイペースに時間をかけて理解することができます。

予習シリーズ+スタディサプリで中学受験対策をする

聴覚過敏があり、現在は通塾が難しい娘は四谷大塚の予習シリーズで家庭学習をしています。

予習シリーズは塾でも使われているテキストで、とても良い教材だと思うのですが、塾だったら先生がわかりやすく説明してくれる箇所も塾なしだと教えてくれる人がいません。

はじめは、私が娘に説明していたのですが、娘を混乱させてしまったことがあり、それからは親は教えないことにしました。

今は、娘が予習シリーズのテキストで理解できないところは、スタディサプリの映像授業におまかせしています。

予習シリーズでわからなかったところは、スタディサプリで該当する動画を探す必要があります。

この点はやや親の負担が増えるかなと感じています。

スタディサプリの画面上にある検索ボックスで、理解できなかった内容の授業を探すことができます。

例えば「等差数列」と検索すると、該当の動画が表示されます。

(引用元:スタディサプリ公式ホームページ)

この先、内容が難しくなりスタディサプリで対応できなくなってきたら、他の勉強方法も検討していく必要はあるのかなと思っています。

失敗から学んだ!スタディサプリを使うときの3つの教訓

スタディサプリを使いはじめてから数々の失敗を経験し、やっと我が家なりの学習スタイルが見えてきました。

これからスタディサプリを始めようかと検討されている方の参考になればうれしいです。

【失敗から学んだ!スタディサプリを使うときの3つの教訓】

- 映像授業が見放題だからといって詰め込まない

- 基礎、応用は理解度に応じて柔軟に行き来すべし

- 子どもの「わかった」は疑え!

それではひとつずつ解説します。

映像授業が見放題だからといって詰め込まない

スタディサプリでは映像授業が見放題なので、たくさん見てほしいと欲張ってしまいがちです。実際に私がそうでした。

スタディサプリの先生の授業は面白いけど、詰め込みすぎては子どもがツライです。

動画の数が多いので、順番に見ていくとかなり時間がかかってしまいます。

スタディサプリを上手に活用するには優先順位を決めて、動画を絞り込んで見ていく必要があることを学びました。

スタディサプリをはじめた当初ははじめから終わりまで全部見るぞ!という意気込んでいましたが、現在は週末学校が休みの日のみ、スタサプを見ることにしています。

1週間で30~60分ほどしかスタディサプリを使用していませんが、通塾が難しい我が家ではスタディサプリは中学受験対策には必要不可欠な存在です。

正直言うと、せっかくの見放題なのにもったいない…とは思うことはあす。解約を考えたこともあります。

でも、ここぞというときにスタディサプリがないと困ることが何度もありました。

もし「もったいない…」と思ってしまうときは、親も一緒に授業を受けるようにしています(o^―^o)

勉強になるし、「こんな難しいこと勉強しているんだね」と子どもの気持ちに少しでも寄り添うことができているかなと思います。

基礎、応用は理解度に応じて柔軟に行き来すべし

1つの科目の中でも得意な内容と不得意な内容ってありますよね。

娘の場合は、算数だと図形は得意、一方割り算は苦手です。余談ですが、割り算を勉強するとなぜか鼻水が止まりません(笑)

はじめは「基礎」が全て終わってから、「応用」へ進むことを考えていましたが、それだと得意な内容を伸ばせないし、効率的ではありませんでした。

得意なところは「応用」にチャレンジ、苦手なところは「基礎」を丁寧に学習していくことにしてから子ども自身も勉強が楽しいと言っています。

子どもの「わかった」は疑え!

皆さんのお子さんは違うかもしれないのですが、我が家の娘は『「わかった!」と言っておけばなんとかなる』と思っているふしがあります。

スタディサプリの授業は理解できた?

うん、わかったよ!

おっ、いい調子!と思い、問題を解いてみると、全然理解できていないんです。

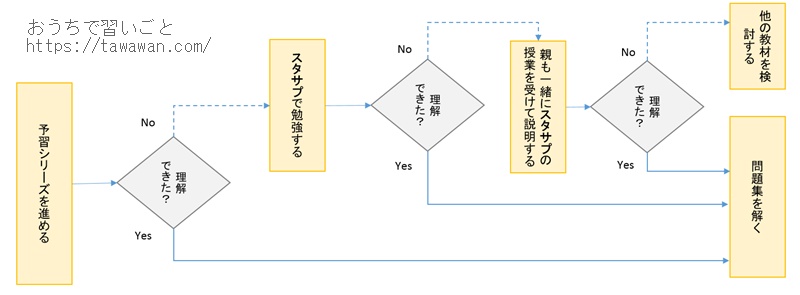

こんなことがしばしばあってから、私は娘の「わかった!」を疑うようになりました。スタディサプリの映像授業を受けた後は、市販の問題集で問題を解いて理解度を確認しています。

スタディサプリは問題が少ないので、市販の問題集や通信教育の併用をオススメします。

これらの失敗から得た教訓をもとにスタディサプリのオススメな勉強方法をまとめました。

スタディサプリのオススメの進め方

スタディサプリのオススメ勉強方法を3つにまとめます。

塾・通信教材・市販問題集と併用する

スタディサプリにも確認テストはありますが、問題数が少ないので、塾・通信教材・市販の問題集を併用する方法がオススメです。

テキストの必要性は子どもの認知特性によって異なる

スタディサプリのテキストは書き込めるスペースがたくさんあるので、書き込みながら授業を受けるほうが集中できる子には購入するのがいいと思います。

ただし、娘のように視覚優位な子どもの場合は、動画に表示される板書きや資料が記憶に残りやすいので必ずしもテキストの購入は必須ではないと感じています。実際に我が家ではテキストは購入せず、画面上で開いて見ています。

スタディサプリは内容を絞って視聴する

スタディサプリは動画の数が多いので、内容を絞ってから視聴する勉強方法がオススメです。

どの動画を見ていいのかわからない場合は、まず得意な科目の授業を受けてみてください。その後で苦手な内容をできる限り絞ってから見てみてください。

繰り返します。

苦手な内容はできる限り絞るのがポイントです!

とにかく絞って詰め込まないことがスタディサプリを継続するための重要なポイントです。

以上、スタディサプリのオススメ勉強法を3つご紹介しました。

まとめ

スタディサプリをはじめて半年。我が家の失敗経験から得た教訓をもとにオススメな勉強方法を解説しました。

欲張らずに(自分に言い聞かせています)、お子さんに必要だと思う動画を選択していくことがスタディサプリを上手に使いこなすコツです。

スタディサプリは、小学生の家庭学習ではとても頼りになる存在です。

親が子どもに教えるとなぜかイライラすることが多いですよね。親が教えるよりスタディサプリの先生におまかせしたほうが親も子どももイライラしません。

とはいえ、小学生の家庭学習では親のサポートは重要です。

我が家では親の限られた時間を教えることに使わず、スタサプの動画を選んだりアウトプットとなる問題集の準備をすることなどの学習のサポートに使ったほうがいいという結論になりました。

スタディサプリを実際に使ってわかったメリットデメリットを解説しています。

公式ホームページ:スタサプ

![]()